2025.05.01

ローコード開発における生成AIの活用と展望

ローコード×AIで変わる要件定義──エンジニアと業務の新しい関係

海野 晋也 増田 和也

近年ローコード開発がDXを加速させる一方で、要件定義の壁や品質管理の課題が依然として残っている。特に事業部門とエンジニア間の認識のズレや、技術的負債の増大が開発のボトルネックとなる現状を明らかにし、これを解決する手段としてAIの活用を考察する。

今回はローコード開発の主要製品である「OutSystems」をベースに、

1.AIによるモックアップの自動生成が開発の手戻りをどう削減するのか

2.AI Mentor Studioがコード品質管理にどのように貢献するのか

を解説し、さらに、AIの進化がエンジニアの役割や企業の開発体制に与える影響を掘り下げる。AIが開発全体を主導する未来の可能性を探るとともに、品質保証・セキュリティ・ブラックボックス化といった新たな課題にも触れ、企業のDX推進においてAIとローコード開発をどう生かすべきか、その展望を提示する。

1. DX推進の中でのローコード開発の立ち位置

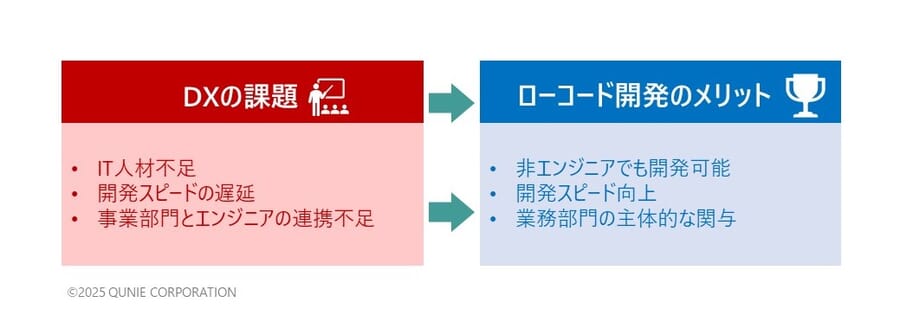

DXの進展に伴い、企業は業務効率化や顧客体験向上を目指し、システムを導入している。しかし、システム開発には「IT人材不足」「開発スピードの遅延」「事業部門とエンジニアの連携不足」などの課題がある(図1)。これらの解決策の一つとなるのが、ローコード開発だ。従来の専門的なコーディング作業を視覚的・直観的作業に代替出来るローコード開発によりこれらの課題を解決し、「開発の民主化」の進展が期待されている。

しかし、コーディング以外の工程に課題が残っていることから開発の民主化はまだ十分に機能しているとは言い難い。要件定義の壁は依然高く、事業部門とエンジニアの認識のズレや手戻りといった課題がより顕在化しているのが現状だ。

図1:DXの課題とローコード開発のメリット

2. ローコード開発の現実──要件定義の壁

ローコードは開発を楽にするが、要件定義の手間は変わらない

ローコード開発は、プログラミングの負担を軽減し、開発スピードを向上させる。しかし、要件定義のプロセス自体は変わらず、事業部門とエンジニアが認識をすり合わせる必要がある。この工程は依然として人間の判断に依存しており、大きな課題となっている。

特に、事業部門側は「こういう機能が欲しい」と要望を出すものの、それを具体的な仕様に落とし込むのはエンジニアの役割だ。このため、「業務の目的」と「システム設計」の間で認識のズレが生じやすく、結果として開発の停滞や手戻りが発生しやすい。先述した通りローコードによって開発のハードルは下がっても、要件定義の課題は依然として解決されていないのが現状だ。

「この仕様で合っていますか?」のやり取りが生産性を下げる

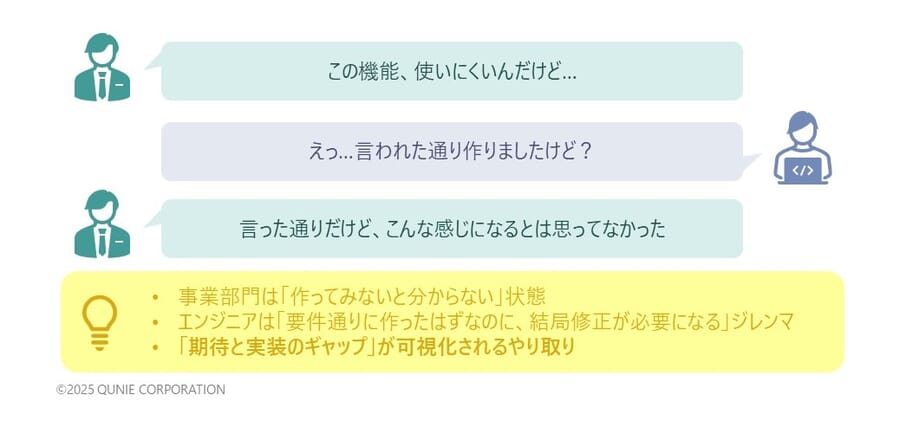

要件定義の難しさは、「お互いの頭の中のイメージ」の共有にある。以下の図2にユーザーの期待と実装のギャップを示す。まず事業部門の要求に応じ要件定義・設計して新機能を納品するものの、実務に携わっていないエンジニアにはユーザーが想定していたUIのイメージが正確に伝わっておらず、利便性に課題が残り手戻りとなる場合がある。

図2:事業部門 VS エンジニアのすれ違いを示すフロー(納品後に問題が発覚するケース)

この課題解決のため、開発現場ではモックアップ(画面の試作)が使用される。しかし、モックアップ作成は画面デザインだけでなく、業務フローやデータ構造の整理も必要だ。また、事業部門からの度重なる修正依頼により開発工数が膨らみがちである。こうした負担を軽減する新たなアプローチが必要だ。

3. OutSystemsのMentorが変える要件定義

上述したような課題に対する代表的なアプローチとして、米OutSystems社が提供するローコードプラットフォーム「OutSystems」がある[1]。以下、OutSystemsが持つ特徴をいくつか紹介する。

テキスト入力だけでアプリのモックアップを作成可能

OutSystemsではAI技術の活用を進めており、中でもアプリの自動生成機能を備えている「Mentor」が注目されている。Mentorは生成AIが組み込まれたソフトウェア開発を支援するツールセットである。テキスト入力による「アプリの自動生成」や「AIによる改良ガイダンス」、「AIエージェントとの連携サポート」など、さまざまな機能を提供する。現時点では完璧なアプリの自動生成までは難しいものの、モックアップ作成ツールとしての精度は高く、簡単なテキスト入力のみで以下の要素が自動生成できる点が大きな特徴だ。以下図3に動作イメージを示す。

図3:Mentorによるアプリ自動生成の動作イメージ

これにより、モックアップ作成の従来プロセスを大幅に短縮できる。しかも期待と実装のギャップを早期に発見し手戻りを減らせる。

「システムの素人」でも要件定義に参加できる

従来、要件定義はエンジニア主導で進められていた。しかしMentorを活用することで業務部門担当者も開発プロセスに主体的に関与できるようになり、「要件を説明→エンジニアがモックアップ作成→確認・修正」というプロセスの手間が削減され、手戻りを抑えられる。

大規模システム開発でも使える

Mentorによるアプリの自動生成機能はテキスト入力の文字数制限があるため、一度に大規模システムを直接生成することは現状不可能である。しかし最初から全体の要件を固めるのではなく、段階的に要件を確定させていくケースが多い大規模システム開発において、素早く一部機能のモックアップを作成して実装が可能な本機能は非常に有用だ。前述の通り業務部門担当者のような開発知識を有しない人員でも利用可能なため、作業に必要な人員のリソース確保が容易である。そうして浮いた開発要員のリソースをほかの作業に割り当てることで、全体の開発速度を押し上げる効果も期待できる。また、初期段階でステークホルダーが画面やデータ構造を視覚的に確認することで、業務部門担当者とエンジニア間の認識のズレにより発生しがちな問題も未然に防ぐことが出来る。

4. AI Mentor Studioがもたらす品質管理の進化

コード品質の自動チェック

ローコード開発の普及で小規模・単純なシステムの開発スピードは飛躍的に上がっている。一方で、規模増大に伴う仕様の複雑化、設計・実装負担の増加などは依然として課題であり、コード品質の低下や保守性の悪化を招いていた。

この課題の解決策として注目されているのがOutSystemsの「AI Mentor Studio」だ。AIがリアルタイムでコード品質をチェックし、技術的負債の発生を未然に防ぐ点が強みである。

■ローコード開発でも発生し得る品質問題

- コンポーネントの乱用(ロジックの複雑化による保守性低下)

- パフォーマンスの低下(不要なデータ取得や処理の冗長性)

- セキュリティリスク(適切でない認証や権限管理)

これらの問題を、以下のように改善できる。

■開発中の自動チェックによる品質改善策

- アーキテクチャ標準の準拠(設計基準に適合しているかをチェック)

- パフォーマンス最適化(冗長なコードを検出し、改善提案)

- セキュリティリスクの検出(SQLインジェクションや認証の脆弱性を特定)

これにより、開発の初期段階から高品質なコードを維持できる。

エンジニアの負担軽減

■AIが変えるコードレビューの在り方

ローコード開発では、経験の浅い開発者が増えることで、品質のばらつきが生じやすいという課題がある。そのため、レビューの必要性や課題についてはローコード開発においても同じである。

■従来のコードレビューの課題

- 時間がかかる(レビュアーの負担増)

- 属人化しやすい(特定のエンジニアに依存)

- 開発スピードの低下(ローコード開発の強みが薄れる)

このような問題も、AI Mentor Studioを活用することで以下のように改善できる。

■AI Mentor Studioによるコードレビューの自動化

- AIが問題を指摘

- 過去のベストプラクティスを学習し、自動で修正提案を提示

- チーム全体で統一された品質基準を維持しやすくなる

これにより、エンジニアはアーキテクチャやシステム設計といった業務に集中できる。

■システム開発の未来:AIとエンジニアの協働

AI Mentor Studioは「エンジニアのナレッジを補完し、開発の効率を向上させるツール」として価値が高い。以下図4にAI Mentor Studioの活用事例を示す。

図4:技術的負債の状況分析

さらに、AIの活用範囲は開発プロセス全体へと広がりつつある。今後、AIとエンジニアが協働することで、開発スピードと品質を両立させる新しい開発スタイルが定着していくだろう。

次章では、エンジニアの役割や企業の開発体制の変化について考察する。

5. 生成AIとローコード開発の未来

生成AIが変える開発プロセスの進化

これまでの開発では、要件定義の段階で仕様を決定し、その後に開発を進める手法が主流だった。しかし認識のズレが後から発覚し、手戻りが発生するリスクがあった。

生成AIを活用することで、事業部門がモックアップを生成して視覚的に仕様を確認しながら調整できる。これにより、以下のようなメリットが生まれる。

- 事業部門の主体性が向上(以前よりビジネス要件に合った設計が可能)

- エンジニアは設計やアーキテクチャに集中(技術的な最適化に注力)

- フィードバックループの高速化(「試作→フィードバック→修正」のプロセス短縮)

これらのメリットにより、これからの開発現場では「AIを活用して要件定義と開発を並行し、試作と改善を繰り返す」という新しいアプローチが主流になっていくだろう。

生成AI時代におけるエンジニアの役割

生成AIによる開発が、エンジニアの役割にどのような影響をもたらすのかを考える。

■プロンプト設計

生成AIの活用が進む中で、エンジニアの役割も大きく変化する。AIがコードを自動生成する時代に、「エンジニアは何をするのか?」。その答えの一つが、「プロンプト設計」である。これはビジネス要件を正しく理解したうえ、技術的な形でAIに伝える能力を意味する。

■システム設計と統合

システム全体の統合やアーキテクチャ設計は依然としてエンジニアの役割である。

- 各コンポーネントをどのように連携させるか(システムアーキテクチャ設計)

- どの技術スタックを採用するか(技術選定と最適化)

- パフォーマンスやセキュリティをどのように担保するか(運用・ガバナンス管理)

エンジニアの仕事は、「コードを書く」ことから、「AIを活用し、最適なシステムを設計・統合する」方向へとシフトしていく。

■業務部門の開発支援とガバナンス維持

生成AIの活用により、企業の開発体制も変化しつつある。特に、AIの支援によって「業務部門が自ら開発する」ケースの増加が予想される。これにより、「IT部門がすべてを担う」従来の構造から、「IT部門が業務部門を支援しつつ、ガバナンスを維持する」構造へと移行していく。

企業にとっては、業務部門とIT部門が協働し、AIを活用するための新たな体制づくりが不可欠となる。「開発の民主化」と「品質・ガバナンスの維持」のバランスをどう取るかが重要なポイントだ。バランスを取るにあたっての要点は、業務部門の主体性だ。これまでIT部門が主体となって開発をしてきたため、業務部門は多くのケースで受け身の姿勢となっている。しかし、開発の民主化を推し進めるには業務部門が主体的、かつ直接的に開発に関わる必要がある。同時に、IT部門は業務部門の歩調に合った適切な技術支援を行い、変化を促しつつも品質低下を予防する動きが求められる。

生成AIの課題

一方で、品質管理、セキュリティ、ブラックボックス化といった新たな課題とそれらへの対応策も考えなければならない。以下、各課題に対して発生しうるリスクと、対策を紹介する。

■品質管理: 本当に正しいコードが生成されるのか?

主なリスク

- AIが最適でないコードを生成する可能性

- 仕様変更時の影響範囲を適切に考慮できない

対応策

- 人によるレビューやテストプロセスの強化

- 継続的インテグレーション(CI)/継続的デリバリー(CD)との組み合わせ

- 品質管理ツールの活用

■セキュリティ: データの取り扱いは安全か?

主なリスク

- データ漏洩のリスクが発生

- 不適切な生成コードによるセキュリティホールの可能性

- 学習データの汚染リスク

対応策

- セキュリティポリシーの整備とAI利用ガイドライン策定

- 人による監査、セキュリティチェック

■ブラックボックス化:なぜこの設計になったのかが分からない

主なリスク

- なぜこの設計を選んだのか説明ができない

- 仕様変更時にコードの妥当性を検証できない

- 開発者の理解が追いつかず、後から修正が困難になる

対応策

- Explainable AI(XAI)を導入し、AIの判断プロセスを透明化

- AIが生成したコードに対し、明示的な設計意図を付与する仕組みの導入

- 開発者が設計の意図を理解しやすいナレッジベースの活用

これまで述べてきた通り、生成AIの活用には人の目による監視が欠かせない。特にブラックボックス化した機能が障害原因だと、企業の信用にも大きくマイナスの影響を与えてしまう可能性があるため、生成された内容については必ずその意図や仕組みを理解した上で利用することが肝要である。

未来展望

人とAIがどのように協働するか、ソフトウェア開発は大きな変革を迎えつつある。「AI主導の開発はどこまで進むか」という問いに対して、現在生成AIはコード生成、要件定義、品質管理を支援する段階にあるが、将来的には以下のような発展が期待される。

- 要件定義からリリース、および運用保守までAIがすべて主導するシステム開発の実現

- リアルタイムで仕様変更に対応し、システムを自動リファクタリング

- バグやセキュリティホールを自動修正する品質管理システム

ただし、人の役割が完全になくなることはない。むしろ、AIを適切に活用し、設計・統合・ガバナンスを管理する「開発監督者」としての役割はより重要になる。

また、生成AIによるシステム開発の進展により、いずれノンコーダーのみで開発が完結するようになるのかという疑問もあるだろう。ローコード開発と生成AIの組み合わせにより、プログラミングの知識がなくても開発できる時代が現実味を帯びている。しかし、「業務部門が作成したアプリが、エンタープライズ全体の整合性を維持できるか」「セキュリティやデータ管理の観点から適切なプロセスを維持できるか」など、依然として不透明な課題もある。結果として、完全なノンコーダー時代が到来する可能性は低い。むしろ、エンジニアとノンコーダーが協働し、それぞれの強みを生かす「ハイブリッド開発体制」が主流になると思われる。

6.おわりに

ローコード開発のAI技術は、要件定義や品質管理の負担を軽減し、企業のDX推進を加速させる。今後AIを活用した開発プロセスの変革はさらに進み、エンジニアの役割も企業の開発体制も変化する。

この変化に適応するには、エンジニアがAIを活用するスキルを磨き、企業全体で戦略を持つことが不可欠である。AIとローコード開発を適切に組み合わせることで、より柔軟かつ迅速なソフトウェア開発が可能となり、新時代の競争をリードできるだろう。

- [1] OutSystems(2025), https://www.outsystems.com/ja-jp/ (参照2025年4月17日)