2025.05.27

データドリブン経営を理想論で終わらせないために

データ民主化とガバナンスの両立へ――意味と構造でつなぐ新常識

鈴木 裕一郎 中浦 史晶 平木 央

データの重要性はすでに広く認識されており、多くの企業が蓄積したデータを活用して業務の高度化や新たな価値創出を目指している。しかし、標準化の困難さや組織の縦割り構造といった壁に阻まれ、十分な成果に結びつかないケースも少なくない。

そうした状況を踏まえ、本稿では企業内での価値創出に不可欠な社内外の関連組織をまたいだ“データの越境活用”を、どのように実現し定着させていくかについて、データファブリックの概念を手がかりに整理・考察する。

1. データ活用の理想論

あらゆるデータやデジタル技術を活用して、経営における意思決定を合理化・迅速化する「データドリブン経営」、そして組織内の誰もが必要なデータに自由にアクセスでき、専門家に頼らずとも自律的なデータ活用を促す「データの民主化」に取り組む企業は多い。

経営層から現場に至るまでデータ活用の風土が根付くと、意思決定の質やスピードが高まり、無駄な業務や手戻りが減る事で、本質的な業務により時間を割けるようになる。また、現場や部門間における暗黙知が形式知化され、新しいサービスや製品が生まれやすくなる事で、結果的に企業の競争力向上につながる。データドリブン経営やデータの民主化に代表されるデータ活用の理想論は、通信インフラの高度化や生成AIを始めとする多様なデジタルサービスの普及により、技術的な現実味を帯びてきた。しかし技術が急速に進化しても、理想通りに物事が進まないのが実情ではないだろうか。

2. 理想論で終わる理由:道のりの長さ故に手段が目的に

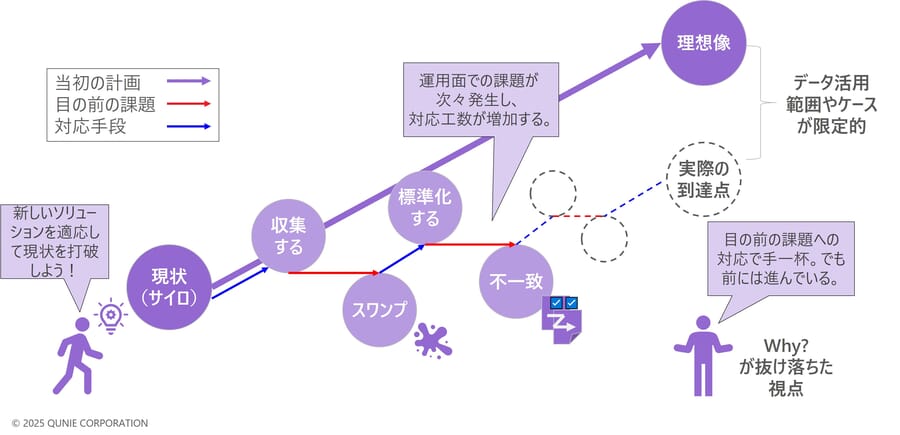

多くの企業がデータ活用の必要性を認識して、さまざまな取り組みをしている。その変遷を見ると、縦割り組織によるデータのサイロ化を打破するため、各組織のデータを中央に集約するデータレイクやデータウェアハウスと呼ばれるデータ分析基盤を導入した企業は多い。ところが、いつの間にかデータを貯める事が目的にすり替わり、活用されないデータが蓄積されていくデータスワンプに陥るケースも散見されていた。

次に貯めたデータを適切に管理・運用するため、数年単位の時間を掛けて何百何千ものシステムが複雑に絡み合う業務やデータの可視化と標準化に取り組んだ。ところが、いつの間にか既存データを標準ルールに適応させる事が目的にすり替わっていた。

さらに、目の前の膨大なデータの処理に追われる事で、組織横断で実現したい事の検討がおざなりとなり、データ活用の範囲が自部門の業務効率化に留まってしまった。このように次から次に課題が現れ、気づけば全体像が見えなくなり、目的と手段の区別が曖昧になってしまうのが実情である。

図1:データ活用が限定的になるメカニズム

3. 理想論に向かって踏み出す第一歩

組織におけるデータ活用とは、自部門のデータによる自部門内の効率化に留まるものではなく、部門間の壁を越えてデータがつながり、新たな視点や価値が生まれる事にこそ本質的な意義があると筆者は考える。

例えば生産工程における歩留まりの傾向調査のように、自ら取得したデータを分析し、得られた示唆により対応を講じる事がある。この調査においては一般的に、どの工程のどの部材の歩留まりがどの程度悪化しているかという結果の分析にとどまっていることが多い。一方で、例えば仕様変更回数やタイミングを分析することで、設計変更による公差や形状の複雑さが原因となっていることを特定できるかもしれない。また、天気データと合わせて分析することで、湿度によって樹脂部品の寸法の基準外が増えることが導出できるかもしれない。自部門以外のデータが、結果を説明する新たな変数となることで、より確かな原因追求と効果的な対応策の検討が可能になる。さらに、製造時の環境条件などを加味した歩留まり予測や、加工品の精度傾向について事前にアラートを出すような製造環境診断サービスにつなげることができれば、生産効率と商品価値を同時に向上できる。

このようなデータ活用のニーズが生まれた時、他部門が保有するデータを含めてすぐにデータを探索して活用の価値を検証できる環境を整える事が、データ活用の理想論に向かって踏み出す第一歩ではないだろうか。小さなデータ活用ニーズの実現を積み重ねる事で、「自身が生産したデータを他部門のデータ利用者に活用してもらう事にこそ意味がある」という組織風土が醸成されていくのである。

4. データ越境による経営と現場の両輪に効く活用例

このように、他部門や他社、あるいは外部サービス事業者(サードパーティー)から提供されたデータを活用することを、本稿では「データ越境活用」と呼ぶ。たとえ同一企業内であっても、組織をまたいだデータの取得にはしばしば高い障壁が存在するため、「越境」には他部門を含めている。

データ越境の価値は、先に挙げたような部門内業務の課題だけでなく、経営レベルの意思決定や雑務における課題解決にも応用できる。まずは経営課題の解決に向けたデータ越境活用の例を紹介する。ある製造企業においては、エネルギー価格の高騰や環境規制の強化を受け、「GHG排出量削減のための効率的な施策検討」が急務であったため、各工場や外部データをつなぎ合わせることで、ピーク電力の可視化による脱炭素投資の最適化を実現した。この際、データをつなぎあわせるポイントとしては、各拠点で粒度も管理方法も異なる「設備ごとの負荷情報」「電力実績」などを、共通キーで正規化・統合したうえで可視化したことである。その結果、各拠点に最も効果の高い省エネ投資を定量的に比較・選定でき、GHG排出削減に向けた意思決定が迅速かつ説得力をもって行えるようになった。

【サンプルケース①:経営課題】ピーク電力の可視化による脱炭素投資の最適化

- 目的: 全社GHG排出量削減のための効率的な施策検討

- データソース: 各工場のスマートメーターによる電力使用実績、EMSデータ、気象データ(気温・湿度・日射量)、卸電力市場価格

- データ提供者: 各工場、外部サービス事業者(サードパーティー)

- データ利用者: 経営企画部門/環境推進部門

- データ提供者: 各工場、外部サービス事業者(サードパーティー)

- 分析内容: 収集した電力使用量を30分単位で時系列分析し、気象条件や市場価格と相関させて回帰モデルを構築。工場ごとにピーク電力の時間帯とその要因(空調・加熱工程・照明など)を特定

- 結果例:

- A工場:気温上昇に伴って空調稼働が急増 → 夏季昼間にピークが集中

- B工場:深夜帯に安定した高負荷 → 特定の加熱プロセスが影響

→ 各拠点に適した省エネ投資(高効率空調導入、断熱性改善など)を選定。CO2削減効果と設備投資のROIを可視化し、優先順位を明確化

次に、職場の関係性や心理的安全性といった“目に見えにくい課題”に対してデータを活用した事例だ。ある製造業の拠点では、部門再編に伴って新たなチームが立ち上がったが、メンバー間の関係構築が進まず、プロジェクトの立ち上がりや情報共有に支障が出ていたため、「参加者が無理なく楽しめるチームビルディング施策」が企画された。人事部門・健康管理室・企画担当者それぞれが持っていた断片的なデータを匿名・統計的に“意味づけ”してつなぎ直すことで、現場主導の施策企画にデータの裏付けが加わり、参加率向上やメンバー間の対話促進といった成果が見られた。

【サンプルケース②:身近な課題】健康診断データからチームビルディングを企画

- 目的: 新チームでの関係性構築やイベント企画の成功

- データソース: 健康診断データ(BMI・運動習慣・ストレスチェック結果)、人事アンケート(運動系/文化系の希望)、社内イベント参加履歴

- データ提供者: 人事部、健康管理室、企画担当者など

- データ活用者: 企画担当者(新任マネージャーなど)

- 分析内容: 健康診断データを属性別に集計し、運動習慣の有無やストレス傾向を可視化。あわせて人事アンケートと突合して「参加しやすいアクティビティ傾向」を抽出

- 結果例:

-約60%が「軽度の運動習慣あり」、かつストレス値がやや高めの傾向

-過去イベントでは“競争系”より“緩やかな交流型”への参加率が高い

→ 「リフレッシュ・交流重視」のアクティビティを提案し、参加率向上、対話促進、チーム内の心理的距離の縮小に貢献。

いずれのケースも、単一の部門・目的で扱われていたデータを、複数視点から“つなぎ直す”ことで新たな価値を生み出している。

5. データファブリックのすゝめ

本来は、企業内で取り扱うデータの全容を明らかにし、システム間のデータの不整合がないような標準化がセットで目指されるべきである。ただ、企業のもつアセットの複雑さによっては相当な時間と地道な努力が必要な場合があることは冒頭でもお伝えしたとおりだ。

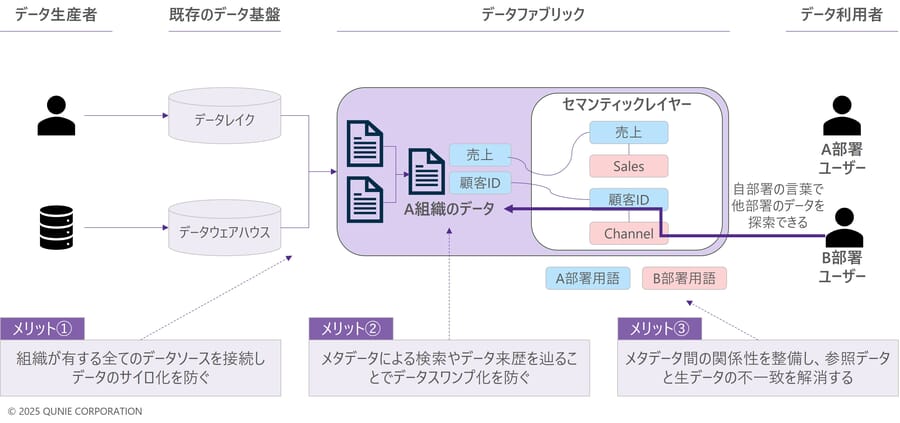

また、データの標準化はトップダウンのアプローチである。上層部の強力なリーダーシップでデータマネジメントの文化を創出できる企業も存在するが、ユーザー側が当事者意識を持てずに本来の目的であるデータ活用が進まない企業も多いのではないかと想像する。データ活用という目的を形骸化させないためには、ユーザーがあらゆるデータをすぐ入手し、活用できるような仕組みを整える必要がある。そして自身がデータを利用するだけでなく、“自身のデータを他者に利用してもらうこと”に価値を感じるような組織文化を根付かせる必要がある。それらの課題を解決するためには、組織内のあらゆるデータソースを接続し、素早く統合・検証できる形でデータを使いやすくする「データファブリック」のコンセプトが効果的だと筆者は考えている。

データファブリックはあらゆるデータを素早くつなぎ、統合された状態で“価値あるかどうか”を即座に検証できるアプローチとして注目されている概念である。データファブリックのアーキテクチャの中では各工場の製造履歴に「製造実績」、「製品シリーズ」など組織の用語をメタデータとして付与しデータの意味づけを行ったり、統合されたデータの来歴を辿ったりすることが可能になる。利用できるデータの範囲が拡大することで、サイロ化やデータスワンプに陥るリスクを軽減し、活用データを探す時間を大幅に短縮できる。

また、組織の用語をメタデータとして管理することで、組織固有の用語の使い方が整理できる。部署間で用語が統一されていない場合でも、それらが同じ意味であることを用語の関係性として定義できる。このように組織の用語の整備を続けることで、データとデータ利用者を仲介する意味合いの階層が育ち、データの探索をより効率的に行うことができる。この階層が、組織固有のデータの意味や文脈を、ユーザーにとって分かりやすい形で整理・翻訳する「セマンティックレイヤー」になると筆者は考える。

例えば、セマンティックレイヤーが形成されると、データやシステムに詳しくないユーザーであっても「売上」や「型式」といった業務で使用する言葉をキーにして、必要なデータにアクセスすることができるようになる。データの意味や位置づけを解釈できなかった別部署のデータを活用可能になる。このセマンティックレイヤーは、初期は人の手によって構築・運用されるが、将来的にはAIが自律的に用語や関係性を学習・定義し、より精度の高いデータ探索支援を実現していくと期待される。

結果として、利用できるデータ範囲やユーザー数が拡大することで、データを活用した問題解決に価値を感じるようになり、データ活用文化の醸成につながるだろう。

図2:データファブリックが組織のデータ活用にもたらすメリット

6. おわりに データ活用の文化を定着させるために企業が考えるべきこと

本稿ではデータ活用が理想論に終わってしまう理由、部門を越境したデータ活用のユースケース、データファブリックを用いてデータ活用文化を醸成する流れを解説した。最後に、データ活用を一過性の活動で終わらせないために企業が検討すべきことを紹介したい。

現在、データファブリックは複数のソリューション・サービスの組み合わせで提供されることが多い。無論、ただ単にソリューションを導入しただけでデータドリブンな組織が完成するわけではない。導入にあたっては、データ活用のユースケースや組織の用語集の構成の検討がまず必要である。ユースケース検討を行うことで組織内のどのデータを使用するのか、どの部門の誰が使用するのか、といった点が明確になる。また、ここで定義したユースケースをベースに用語集の粒度や範囲、データとの紐づけの方向性を明確にすることができるだろう。

また、データファブリックの導入を通して整備されるセマンティックレイヤーは、データ活用のゴールではなくスタートラインである。データ活用を文化として定着させていくためにはユーザーのデータ利用を活発化させていくためのてこ入れが重要だ。例えばデータ活用のユースケースを社内で共有する、メタデータを用いた探索の知見を共有する、などの啓蒙活動を組織全体で行うことが必要になる。また、データ活用の取り組みが根付いてきたら、データの管理体制についても併せて検討したい。例えばデータサイエンティストが中央集権的に音頭を取るのではなく、各部門が責任をもって利用可能なデータを管理・共有する体制などが考えられる。各部署が主体的にデータを生産し活用するだけでなく、管理まで行う状態こそがデータ活用が組織文化として完成された状態であり、真の意味でのデータ民主化がなされた状態であると言えるだろう。